Certains amateurs d’objets d’art du XVIIIe siècle, et plus particulièrement de sièges, trouvent un intérêt dans les portraits de cette époque non pas seulement pour leur sujet principal, mais aussi pour un tout autre aspect. Le modèle était souvent portraituré dans une pièce particulière, entouré d’objets du quotidien, d’outils signifiant son métier, ou encore de ses collections. Chaises, fauteuils, ou canapés faisaient partie de cet environnement, en décor de fond, ou simplement pour leur fonction principale : s’asseoir. C’est avec ce regard qu’un pastel de Jean-Etienne Liotard (1702-1789), artiste genevois déjà célèbre en son temps, attira notre attention.

Le portrait de John Stuart

Crédit photo : © Getty Museum Collection

Le jeune John Stuart était le fils du troisième comte de Bute, le Premier ministre du royaume de Grande-Bretagne, John Stuart. Jean-Etienne Liotard immortalisa le futur premier marquis de Bute accoudé à la cheminée d’un salon à Genève. L’artiste nous donne ici une reproduction fidèle, et extrêmement détaillée, de tous les objets du salon. Le curieux aura bien entendu noté le miroir avec son cadre en bois doré et les appliques de chaque côté, les chenets avec les chérubins, l’imposant paravent aux Chinois, et peut-être même le tapis oriental. Mais le plus remarquable pour nous est sans aucun doute la chaise, tout à fait particulière, avec son dossier à barrettes et ses courbes Louis XV. Ce dossier à barrettes caractérise un modèle de chaise dite « bernoise », sa présence dans un salon genevois ne surprend donc pas. Bernard Deloche, dans son ouvrage Nogaret & le siège lyonnais, répertorie ce modèle pour lequel il avait identifié des exemplaires estampillés par Pierre Nogaret (1718-1771). Le menuisier lyonnais, reçu maître en 1745, avait ainsi adapté son style au marché helvétique. Mais pour quelles raisons le modèle du portrait serait-il lyonnais ? Les courbes gracieuses, les moulures marquées du dossier, la forme de la traverse avant de la ceinture et les sculptures de fleurs ne laissent aucun doute sur l’origine lyonnaise de cette chaise. Jean- Étienne Liotard fut si précis, qu’il est possible de distinguer les motifs de sculpture du bout de pied visible, une feuille d’acanthe spécifique à Lyon différente de celle couramment utilisée dans la sculpture des sièges parisiens.

Les collections privées et le marché de l’art voient encore passer des chaises à barrettes, dont certaines portent l’estampille de Pierre Nogaret. Le modèle présenté ci-dessous est en tout point identique à celui sur lequel aurait pu s’asseoir John Stuart en 1763 dans ce salon de Genève.

Crédit photo : © Bernard Deloche

Le commerce de sièges entre Lyon et la Suisse se matérialise ici de la plus belle, et de la plus concrète, des manières ; Pierre Nogaret fabriquait bien des sièges pour le marché helvétique.

Les autres portraits

À plusieurs reprises, Jean-Étienne Liotard séjourna à Lyon. Il y avait de la famille, par sa sœur aînée, Sara, mariée à François Lavergne, un négociant de Genève. À l’occasion de ses passages à Lyon, il eut l’occasion de travailler sur d’autres portraits. En 1754, il représenta des membres de la famille Lavergne dans une scène de petit déjeuner. La jeune femme et la petite fille sont attablées et profitent d’un délicieux repas, assises sur des chaises cannées. Ce pastel, et l’identité des personnages ont été étudiés dans un essai de Neil Jeffares.

Crédit photo : © London National Gallery

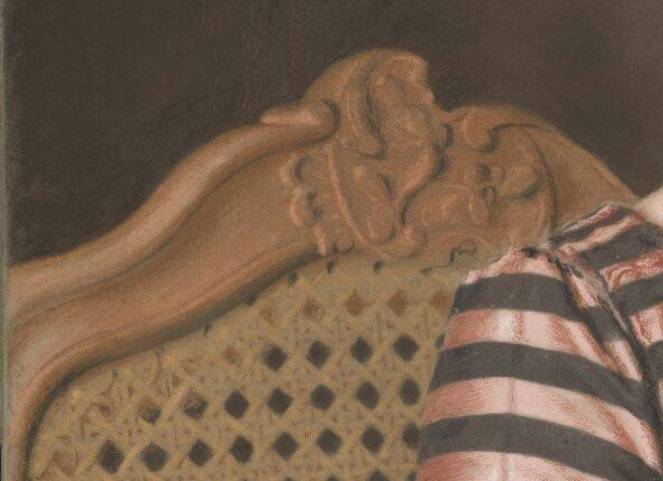

Une fois encore, Liotard nous livre une scène avec un niveau de détails des plus fascinants, la sculpture du dossier des chaises et le cannage sont un reflet saisissant de la réalité. Il s’agit aussi de chaises lyonnaises identifiables grâce à leurs sculptures de fleurs et de feuilles naturalistes. Ces sièges sont à rapprocher de modèles décorés de sculptures profondes de fleurs et de feuillage.

Crédit photo : © Bérard-Péron

Crédit photo : © Delon-Hoebanx

En 1752, certainement à Lyon, Jean-Étienne Liotard exécuta le portrait d’un homme de la famille Lavergne, assis à son bureau, la plume à la main. La chaise, de style Louis XV, pourrait être de fabrication lyonnaise, mais le peu de détails visibles ne laisse pas apparaître des éléments caractéristiques de la production des menuisiers de Lyon. Nous y voyons par contre l’utilisation d’un tissu, posé sur la traverse supérieure du dossier, protégeant la soie des tâches de poudre utilisée pour les perruques. L’observateur avisé remarquera aussi la belle imberline sur laquelle l’homme est accoudé. Neil Jeffares fournit là aussi de précieuses informations sur ce pastel dans son essai Liotard’s L’Écriture deciphered.

Crédit photo : © Vienna Kunsthistorisches Museum

Au tournant des années 1750 et 1760, Marthe Marie Tronchin fut représentée par Liotard, assise sur un siège dont il est possible de voir la traverse supérieure avec sa sculpture de fleurs, toujours naturalistes, proche de la sculpture lyonnaise des sièges de cette époque.

Crédit photo : © The Art Institute of Chicago

Crédit photo : © Hazard Home

La représentation des sièges

Les sièges traversent les générations et les propriétaires, et il n’est pas rare de les voir représentés à nouveau dans le travail d’un nouvel artiste. Plus proche de nous, sans doute au début du XXe siècle, Eugénie Boyer peignit ce portrait d’une femme assise sur un siège lyonnais d’époque Empire. Ce fauteuil fut très probablement fabriqué par Antoine Parmantier, le fils de Nicolas Parmantier un menuisier lyonnais reçu maître en 1768. La sculpture de palmette, le bout de pied en forme de patte de lion, la console d’accotoir et la forme du dossier en trapèze sont parfaitement identifiables sur un fauteuil estampillé « Parmantier A Lyon ».

Crédit photo : © Bérard-Péron

Crédit photo : © Ivoire Troyes – Boisseau-Pomez

Les peintures, pastels, dessins et gravures sont une source précieuse pour l’étude des sièges anciens. Chaque détail reproduit minutieusement par l’artiste est un indice pour identifier le siège. L’observation de la teinte du bois, de la garniture et de son tissu nous rapproche un peu plus de son état originel de l’époque où il fut produit.

Eric Detoisien